जेट स्ट्रीम का रहस्य

Mausam Ka Rahasya

Mausam Ka Rahasya

Mausam Ka Rahasya: धरती के वातावरण में बहने वाली हवाएँ सामान्य दिखने के बावजूद जटिल और प्रभावशाली होती हैं। इनमें से कुछ हवाएँ लगभग 9 से 16 किलोमीटर की ऊँचाई पर तेज़ गति से बहती हैं, जिन्हें 'जेट स्ट्रीम' कहा जाता है। ये सामान्य हवा नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की तेज़ गति वाली वायविक धारा होती है जो मौसम, जलवायु और विमानों की उड़ानों पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इन्हें धरती के 'अदृश्य बवंडर' भी मानते हैं, क्योंकि ये बिना दिखाई दिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

आइए जानते हैं कि जेट स्ट्रीम वास्तव में क्या है।

जेट स्ट्रीम की परिभाषा

जेट स्ट्रीम क्या है?

जेट स्ट्रीम (Jet Stream) एक तीव्र गति से बहने वाली संकीर्ण वायविक धारा है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, विशेषकर ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की सीमा पर पाई जाती है। ये धाराएँ सामान्य हवाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज़ होती हैं, जिनकी गति सामान्यतः 150 से 400 किमी प्रति घंटा तक होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनकी गति 500 किमी प्रति घंटा तक भी पहुँच सकती है। जेट स्ट्रीम्स मुख्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन इनकी दिशा और गति मौसम, तापमान में बदलाव और पृथ्वी के घूमने की गति (कोरियोलिस प्रभाव) के अनुसार बदलती रहती है। इनका निर्माण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान के तीव्र अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, विशेषकर वहाँ जहाँ गर्म और ठंडी हवाओं का टकराव होता है, जैसे पोलर फ्रंट पर। जेट स्ट्रीम्स न केवल मौसम प्रणाली को नियंत्रित करती हैं, बल्कि मानसून, चक्रवात और हवाई यात्राओं पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ता है।

जेट स्ट्रीम के प्रकार

जेट स्ट्रीम के प्रमुख प्रकार

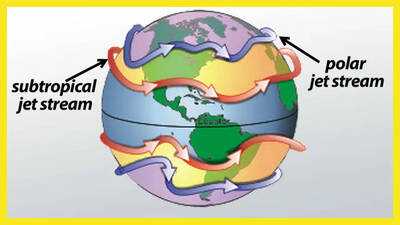

जेट स्ट्रीम्स मुख्यतः दो प्रमुख प्रकार में पहचानी जाती हैं।

पोलर जेट स्ट्रीम (Polar Jet Stream) - ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 50° से 70° अक्षांश के बीच स्थित होती हैं, जहाँ ये ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप बहती हैं। इनकी तीव्र गति और शक्तिशाली प्रवाह के कारण ये सबसे प्रभावशाली मानी जाती हैं, खासकर सर्दियों में। ये मुख्य रूप से 7 से 12 किलोमीटर की ऊँचाई पर पाई जाती हैं और ठंडी तथा गर्म वायु द्रव्यमानों के मिलन स्थल पर उत्पन्न होती हैं। ये मौसम प्रणालियों को दिशा देने, तूफानों को आकार देने और मौसमी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम (Subtropical Jet Stream) - ये दोनों गोलार्धों में लगभग 30° अक्षांश के आसपास पाई जाती हैं और अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई यानी 10 से 16 किलोमीटर की ऊँचाई पर बहती हैं। इनकी गति आमतौर पर लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं।

जेट स्ट्रीम का निर्माण

जेट स्ट्रीम कैसे बनती हैं?

जेट स्ट्रीम्स के निर्माण में तापमान का तीव्र अंतर और कोरिओलिस प्रभाव दो प्रमुख कारण होते हैं। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से तापमान अधिक होता है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बेहद कम होता है। यह तापमान का अंतर ऊपरी वायुमंडल में वायुदाब में असंतुलन उत्पन्न करता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे गिरती है, जिससे वायुमंडल में तीव्र गति से बहने वाली हवाओं की धाराएँ बनती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये धाराएँ मुख्यतः उन इलाकों में बनती हैं जहाँ तापमान और दाब का अंतर अत्यधिक होता है जैसे पोलर फ्रंट जहाँ ठंडी और गर्म हवाएं टकराती हैं। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरिओलिस प्रभाव इन जेट स्ट्रीम्स को पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित करता है। यही प्रभाव इनके मार्ग को सीधा न रखते हुए उसे लहरदार या घुमावदार बना देता है, जिसे 'रॉस्बी तरंगें' कहा जाता है।

जेट स्ट्रीम का मौसम पर प्रभाव

जेट स्ट्रीम का मौसम पर प्रभाव जेट स्ट्रीम्स का प्रभाव मौसम प्रणाली पर अत्यंत व्यापक और गहरा होता है। ये धाराएँ गर्म और ठंडी हवाओं के बीच की सीमा तय करती हैं, जिससे यह निर्धारित होता है कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की हवा प्रवेश करेगी। जब जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर झुकती है तो गर्म हवा उत्तर की ओर बढ़ती है और जब यह दक्षिण की ओर झुकती है तो ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। इस तरह जेट स्ट्रीम के उतार-चढ़ाव से किसी स्थान का मौसम अचानक बदल सकता है। भारत में भी जेट स्ट्रीम विशेष रूप से सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मानसून के आगमन और प्रस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह धारा समय पर उत्तर की ओर खिसकती है तो मानसून समय पर आता है। जबकि इसके विलंब से मानसून भी देर से आता है।

इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स चक्रवातों और बवंडरों की दिशा व तीव्रता को भी प्रभावित करती हैं। जब ये हवाएं तीव्र गति से ऊपर उठती हैं तो तूफान और बवंडर अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। वहीं यदि जेट स्ट्रीम स्थिर हो जाए या अत्यधिक लहरदार मार्ग अपनाए, तो किसी क्षेत्र में मौसम लंबे समय तक एक जैसा बना रह सकता है। इसी कारण अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में कभी-कभी लंबे समय तक शीत लहर या हीट वेव जैसी स्थितियाँ बनी रहती हैं।

विमान यात्राओं में जेट स्ट्रीम का महत्व

विमान यात्राओं में जेट स्ट्रीम का महत्व

जेट स्ट्रीम्स का उपयोग न केवल मौसम विज्ञान में, बल्कि विमानन उद्योग में भी बड़ी कुशलता से किया जाता है। विशेष रूप से लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में पायलट और एयरलाइंस कंपनियाँ जेट स्ट्रीम का फायदा उठाकर यात्रा को अधिक कुशल बनाते हैं। जब हवाई जहाज़ पश्चिम से पूर्व की दिशा में जैसे न्यूयॉर्क से लंदन के लिए उड़ान भरते हैं तो वे जेट स्ट्रीम की तेज़ गति वाली tailwind (पीछे से बहने वाली हवा) का लाभ उठाते हैं। जिससे उड़ान की गति बढ़ जाती है और नतीजतन समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। वहीं जब यही विमान पूर्व से पश्चिम की दिशा में जैसे लंदन से न्यूयॉर्क उड़ता है तो उसे सामने से आने वाली headwind का सामना करना पड़ता है। जिससे उड़ान की गति धीमी हो जाती है और यात्रा में अधिक समय तथा ईंधन लगता है। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क से लंदन की उड़ान औसतन 30 से 40 मिनट जल्दी पहुँच सकती है यदि जेट स्ट्रीम अनुकूल हो।

जलवायु परिवर्तन और जेट स्ट्रीम

जलवायु परिवर्तन और जेट स्ट्रीम

जलवायु परिवर्तन का असर जेट स्ट्रीम्स की प्रकृति पर भी साफ़ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते विशेषकर आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है जिससे भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच का तापमान अंतर यानी 'temperature gradient' धीरे-धीरे कम हो रहा है। इस बदलाव का सीधा असर जेट स्ट्रीम की गति और मार्ग पर पड़ता है। पहले ये धाराएं तेज़ और अपेक्षाकृत सीधी होती थीं, लेकिन अब ये धीमी गति से बह रही हैं और इनका मार्ग अधिक लहरदार या घुमावदार होता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि मौसम प्रणालियाँ जैसे वर्षा, सूखा, ठंड या गर्मी किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक टिक सकती हैं, जिससे असामान्य मौसम की स्थिति पैदा होती है।

भारत पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव

भारत पर प्रभाव

भारत में जेट स्ट्रीम्स का प्रभाव केवल मानसून तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्मी, सर्दी और हिमालयी क्षेत्रों की जलवायु पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में जब जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर विशेषकर हिमालय के ऊपर स्थित रहती है, तब भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी तीव्र होती है। लेकिन जब यह धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तो ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर प्रवेश करती हैं, जिससे अचानक तापमान में गिरावट आ सकती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान कभी-कभी ठंडी लहरें या लू की तीव्रता में अप्रत्याशित बदलाव देखा जाता है।

भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान

भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान

आज जेट स्ट्रीम की अनियमितता पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। वैज्ञानिक इसके व्यवहार में आ रहे बदलावों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। इस जटिल वायविक प्रणाली के अध्ययन के लिए मौसम उपग्रहों, सुपरकंप्यूटरों और अत्याधुनिक जलवायु मॉडल्स का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जलवायु नियंत्रण के प्रयासों के तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना भी आवश्यक माना जा रहा है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम की सटीक जानकारी मौसम विभागों को पहले से मौसम चेतावनी जारी करने में भी मदद करती है।